ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЛОГОВ

ПЕТЕРБУРГА НА ПАМИРЕ

Никита Георгиевич Власов

геолог

Первый этап геологических исследований Памира

приходится на 1877-1916 гг. В это время

петербургские геологи стали первыми,

приступившими к изучению его геологического

строения и полезных ископаемых. Они выполнили

отдельные маршрутные пересечения и небольшие

практические работы, давшие общее представление

о геологии Памира и некоторых его

месторождениях.

Второй этап длился с 1927 по 1941 гг.

Проводились обширные работы, завершившиеся

созданием первой геологической карты Памира

мелкого масштаба, сбором достаточно подробных

сведений о составе и возрасте слагающих его

пород, о характере его геологических структур и

имеющихся полезных ископаемых. Ленинградцы были

основными исполнителями этих работ.

Третий этап геологического изучения Памира

охватывает время Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. и послевоенного восстановления –

примерно до 1953 г. Ленинградские геологи

принимали участие в исследованиях, связанных,

главным образом, с поисками и добычей полезных

ископаемых, необходимых промышленности,

снабжавшей армию.

Четвертый этап пришелся на 1954-1973 гг., когда

на Памире, как и во всем Советском Союзе,

значительно увеличились объемы геологических

работ. Повсеместно создавались комплекты листов

Государственной геологической карты среднего

масштаба (1:200.000), включавшие и карты

полезных ископаемых. Широко велись поиски

месторождений, выполнялись различные другие

геологические исследования. Ленинградцы были

научными руководителями многих работ и

редакторами карт, осуществляли самостоятельные

исследования.

В пятый этап, охватывающий 1974-90-ые годы, на

Памире производились работы с целью углубления

знаний по отдельным проблемам геологического

строения и полезных ископаемых, составлялись

детальные геологические карты отдельных районов,

разведывались месторождения. Ленинградские

геологи участвовали в этих работах и,

параллельно, создавали капитальные сводки,

обобщавшие материалы по геологии и полезным

ископаемым Памира в виде комплектов листов

Государственной геологической карты СССР

масштаба 1: 1.000.000 (новая серия) и др.

С развалом нашей страны и последующими событиями

геологические исследования на Памире, как и

участие в них ленинградцев, ставших

петербуржцами, практически прекратились.

Первый этап (1877-1916 гг.)

Первым геологом, посетившим Памир (самую

северную ее часть), был известный петербургский

исследователь Средней Азии Иван Васильевич

Мушкетов.

В 1877 г. он поднялся на западе Заалайского

хребта на пер. Терс-Агар, а на востоке этого

хребта прошел через пер. Кызыл-Арт до оз.

Кара-Куль. Впервые выяснилось, что один из

высочайших хребтов Памира с вершиной 7134 м над

уровнем моря (называвшейся тогда пиком Кауфмана,

а позже пиком Ленина) сложен геологически

относительно молодыми – мезозойскими и

кайнозойскими – отложениями, значительная часть

которых образовалась в море. После своего

формирования пласты были смяты в складки и

подняты вверх на 7 с лишним километров! Южнее

И.В. Мушкетов обнаружил породы морского и

глубинного магматического происхождения, которые

посчитал весьма древними. Им было установлено,

что наблюдаемые породы протягиваются, как и сам

Заалайский хребет, в широтном, с запада на

восток, направлении.

И.В.Мушкетов закончил в 1872 г. Петербургский

горный институт, в 1877 году стал его

профессором, в 1897 г. – заведующим его

кафедрой. В 1882-1897 гг. был также старшим

геологом Геологического комитета России,

созданного в 1882 г. и находившегося в

Петербурге. И.В.Мушкетов в течение 1874-1880 гг.

исследовал геологическое строение Средней Азии

(как говорили тогда, Туркестана), стал широко

известным его знатоком, опубликовал

многочисленные работы, среди которых назовем

капитальную монографию «Туркестан», изданную в

1906 г. и переизданную в 1915 г. В 1881 г. им

вместе с профессором Г.Д.Романовским была

составлена первая Геологическая карта

Туркестанского края масштаба 1: 1.260.000 (30

верст в дюйме), опубликованная в 1884 г.

Геологическое строение Памира на ней изображено

только для северной его части. Характерно, что

на этой карте реки и горы Памира обозначены

часто не там, где действительно находятся

(вероятно, со слов местных жителей).

Следующие геологические сведения, касающиеся

Памира, были получены ботаником С.Смирновым и

геологом А.П.Карпинским. В 1881 г. Смирнов нашел

в Дарвазе на берегу Пянджа ниже Калай-Хумба

обломок породы с остатками раковин животных.

А.П.Карпинский, бывший тогда сотрудником

Геологического комитета, впоследствии ставший

его директором, а затем президентом АН СССР,

установил, что это раковины морских животных

гониатитов, весьма похожие на раковины

каменноугольно-пермских гониатитов Урала и

похожие, но в меньшей степени, на гониатиты из

хр. Соляной Кряж Северной Индии. Выводы свои

А.П.Карпинский опубликовал в 1883 г. в Трудах

Санкт-Петербургского общества

естествоиспытателей. Выяснилось, что далеко

отстоящие друг от друга Урал, Дарваз (Северный

Памир) и Северная Индия в геологическом

отношении сходны.

Первым геологом, исследовавшим значительную

часть Памира, был Дмитрий Львович Иванов

(Фото-2). В

1883 г. он вместе с астрономом капитаном Путятой

и топографом Н.А. Бендерским, выйдя из г. Ош,

пересек Памир от пер. Кызыл-Арт на севере до оз.

Чакмактын-Куль и р. Вахджир на юге (последние

расположены на территории современного

Афганистана). Восточнее в пределах современного

Китая были осмотрены долины рек Кара-Арт,

Маркан-су и Гез, а также склоны горного массива

Музтаг-Ата. Во время путешествия Д.Л.Иванов

посетил верховья р. Ак-су, пересек

Южно-Аличурский хребет, был в верховьях Шах-Дары

и Гунта. Прошел реки Аличур, Восточный Пшарт,

Западный Пшарт, спустился по р. Мургаб до

кишлака Сарез. Затем по долинам рек Кокуй-Бель,

Баляндкиик и Каинды вышел к селению Алтын-Мазар,

оттуда через пер. Терс-Агар в Алайскую долину к

Дараут-Кургану. Затем Д.Л.Иванов через Гарм и

пер. Камчирак достиг долины р. Оби-Хингоу; через

пер. Хобу-Рабат спустился к Калай-Хумбу. Тем же

путем через Гарм и Дараут-Курган вернулся в

Фергану.

Участники этой экспедиции составили первую более

или менее достоверную географическую карту

центральной части Памира, на которой показали

истинное расположение ряда рек и хребтов;

определили абсолютную высоту (высоту над уровнем

моря) трехсот пунктов. Результаты удалось

согласовать с данными английских исследователей,

работавших на более южных территориях.

Д.Л. Иванов опубликовал лишь несколько небольших

статей с изложением самых важных результатов

наблюдений в Известиях Императорского Русского

Географического Общества и в Записках

Минералогического общества за 1883-1886 гг.

Подробные его дневники и рисунки (он хорошо

рисовал) хранятся в Петербурге в Российской

национальной библиотеке. Д.Л.Иванов впервые

наметил главную особенность геологического

строения Памира – дугообразный изгиб полос,

обращенных выпуклостью к северу, каждая из

которых содержит определенные по составу и

возрасту породы. Преобладающим направлением

протяженности пород (их простиранием, как

говорят геологи) является близкое к широтному.

На западе Памира оно становится юго-западным, а

на востоке юго-восточным. По Д.Л. Иванову, в

южной половине Памира преобладают относительно

древние образования (гнейсы, кристаллические

сланцы, граниты), в северной – более молодые,

палеозойские, осадочные породы лишь местами

заключающие граниты. Д.Л. Иванов подтвердил

заключение И.В. Мушкетова о наличии по северной

периферии Памира полосы еще более молодых,

мезозойских и кайнозойских толщ. Следует

сказать, что юго-западное направление

простирания Д.Л.Иванов считал «подчиненным»;

юго-восточное направление - возникшим позже

широтного. Впоследствии геологи пришли к

заключению, что дугообразный изгиб памирских

полос сформировался по всей их длине

одновременно.

В статьях Д.Л.Иванова опубликованы первые

сведения о месторождениях серебра в долине

Гунта, железа в долине Мургаба, меди и свинца в

низовьях Кудары, золота в Саук-Сае.

Д.Л. Иванов полагал, что в недавнем

геологическом прошлом Памир подвергся сплошному

оледенению, после которого возникли обширные

озера. Д.Л.Иванов предложил выделять «Луговой» и

«Горный» Памир, показал на карте границу между

ними. «Луговой» Памир является высокоподнятой

(3600 м над уровнем моря и выше) территорией с

широкими долинами с пологими склонами

разделяющих их хребтов. Долины заняты медленно

текущими реками и озерами, либо безводны.

Сегодня эту территорию чаще называют Восточным

Памиром. По мысли Д.Л.Иванова, «Горный» Памир

представляет сравнительно узкую, порядка 40 км,

полосу, протягивающуюся меридианально от района

Алтын-Мазара на севере до района Калай-Пянджа на

юге. Для нее характерны бурные реки, текущие в

узких крутосклонных ущельях. Западнее нее

расположены такие же по характеру рельефа

области Дарваза, Рушана и Шугнана. Их границы с

«Горным» Памиром Д.Л.Иванов предложил проводить

по последним снизу по течению рек населенным

пунктам, жители которых занимаются

хлебопашеством. В последующее время «Горный»

Памир в таком понимании не выделяли. Его вместе

с Дарвазом, Рушаном и Шугнаном обычно называют

Западным Памиром.

Д.Л.Иванов учился с 1864 г. в Московском

университете. В 1865 г. был арестован и судим по

делу Каракозова, готовившего покушение на

Александра II.

Приговорен к ссылке на поселение, замененной как

несовершеннолетнему (ему было 19 лет)

направлением в армию рядовым. Служил в

Оренбурге, в 1867 г. переведен по личной просьбе

в Ташкент, участвовал в боях, награжден за

храбрость солдатским Георгиевским крестом, в

1871 г. произведен в офицеры. В 1873 г. вышел в

отставку и поступил в Петербургский горный

институт. По окончании его работал с 1878 по

1882 г. в администрации Туркестанского

генерал-губернатора: изучал геологическое

строение и полезные ископаемые Средней Азии, в

1880 г. участвовал в экспедиции И.В. Мушкетова

на Зеравшанский ледник.

За исследования на Памире, выполненные в 1883

г., Петербургское Императорское Русское

Географическое Общество наградило Д.Л.Иванова

Золотой медалью. Впоследствии Д.Л.Иванов работал

по поручению Геологического комитета на Дальнем

Востоке, в Сибири, в Предкавказье и на Урале. С

1919 г. до смерти в 1924 г. заведовал научным

архивом Геологического комитета.

В 1889 и 1890 гг. районы Китая, находящиеся

вблизи Памира, изучал петербуржец Карл Иванович

Богданович, направленный Императорским Русским

Географическим Обществом в качестве геолога в

Тибетскую экспедицию, которую после кончины

Н.М.Пржевальского возглавил М.В.Певцов. В

Центральной Азии К.И.Богданович оказался первым

российским геологом. Собранные им материалы

подробно охарактеризованы в трудах этой

экспедиции, изданных в 1892 г. Ближе всего к

Памиру К.И.Богданович посетил горные массивы

Конгур и Музтаг-Ата, расположенные примерно в

100 км восточнее оз. Ранг-Куль, описал их

геологическое строение и подтвердил мнение

Д.Л.Иванова о юго-восточном направлении

(простирании) имеющихся здесь геологических

структур.

К.И.Богданович окончил в 1886 г. Петербургский

горный институт, впоследствии стал его

профессором. С 1901 г. он сотрудник

Геологического комитета, в 1914-1917 гг. его

директор. Вслед за Центральной Азией

К.И.Богданович исследовал Сибирь, Дальний

Восток, был первым геологом на Камчатке. В 1919

г. переехал в Польшу, стал профессором

Краковской горной академии. Во время Великой

Отечественной войны находился в немецком

заключении; позже до кончины в 1947 г.

К.И.Богданович возглавлял Геологическую службу

Польской Народной Республики. В 1945 г. избран

академиком Польской Академии Наук.

В 1904, 1905 и 1906 годах Дарваз изучал

петербургский геолог Яков Самойлович Эдельштейн

Им составлена первая в истории исследования

Памира мелкомасштабная, но достаточно подробная,

геологическая карта, охватившая части бассейнов

рек Пяндж, Ванч, Оби-Хиоу и верховья Оби-Хингоу.

В изданной в 1907 г. его книге

«Верхнепалеозойские слои Дарваза» тщательно

описаны пройденные маршруты, в том числе состав

и взаимоотношения распространенных здесь пород.

Я.С. Эдельштейн значительно уточнил сведения о

геологии Дарваза, полученные в 1898 г. немецким

геологом А. Краффтом; впервые установил

геологический возраст ряда толщ. Собранные им

палеонтологические коллекции изучали директор

Геологического комитета академик Ф.Н.Чернышев

(брахиоподы верхнего палеозоя), Г. Диренфурт

(фораминиферы верхнего палеозоя) и М.О.Клер

(аммониты мела), опубликовавшие результаты своих

исследований.

Я.С. Эдельштейн в 1895 г. окончил Харьковский

университет, в 1904-1907 гг. работал в

Петербургском музее Академии наук. С 1907 г. в

составе Геологического комитета исследовал

многие регионы России, особенно Сибири.

Впоследствии стал профессором и заведующим

кафедрой Ленинградского государственного

университета, руководителем фундаментальных

работ, обобщавших сведения по геологическому

строению и полезным ископаемым СССР. Он создал

ленинградскую школу геоморфологов – ученых,

исследующих формы рельефа, происхождение и

историю их развития. Его полная успешного труда

жизнь завершилась трагически. В 1949 г. по

ложному обвинению Я.С. Эдельштейн был арестован,

а в 1950 г. в возрасте 81 года осужден на 25 лет

исправительно-трудовых лагерей и умер в тюремной

больнице Ленинграда в 1952 г. Реабилитирован в

1954 г.*/

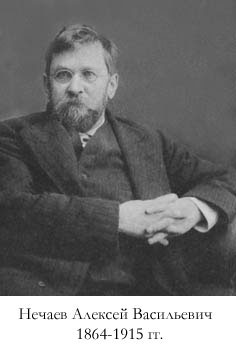

В 1908 г. южную часть Дарваза посетил Алексей

Васильевич Нечаев,

продолживший к югу составленную Я.С.

Эдельштейном геологическую карту, собравший

коллекцию раковин животных каменноугольного и

пермского периодов и описавший содержащие их

породы. А.В.Нечаев умер в 1915 г., не успев

завершить обработку коллекций. Предварительные

результаты своей поездки А.В.Нечаев доложил на

съезде естествоиспытателей и врачей, дневник

которого издан в 1910 г.; в более полном виде

они посмертно опубликованы в 1922 г. в Известиях

Геологического комитета.

А.В.Нечаев окончил в 1887 г. Казанский

университет, с 1895 г. работал по поручениям

Геологического комитета. В 1899 г. стал

профессором только что организованного Киевского

политехнического института, в 1903 г. избран

деканом его химического отделения. В 1911 г. был

уволен за выступления против политики

правительства в отношении высшей школы, переехал

в Петербург, где поступил в Геологический

комитет. А.В.Нечаев – известный исследователь

пермских отложений Европейской России и пермской

фауны; последние годы работал в Казахстане.

Ту же южную часть Дарваза в 1912 г. посетил

петербуржец С.Н.Михайловский. Им составлена

геологическая карта участков, в пределах которых

распространены юрские, меловые и кайнозойские

толщи. Результаты опубликованы в 1914 г. в

Записках Горного института.

В 1914 г. Заалайский хребет пересек через пер.

Терс-Агар сын И.В. Мушкетова – Дмитрий Иванович

Мушкетов, поднявшийся и на пер. Кызыл-Арт.

Д.И.Мушкетов работал в Тянь-Шане, однако его

интересовали геологические соотношения Тянь-Шаня

и Памира, поэтому он знакомился с устройством

северной окраины Памира. Им дополнены сведения о

геологических структурах Заалая.

Д.И.Мушкетов был одним из известных

исследователей геологии Средней Азии, являлся

профессором, заведующим кафедрой и директором

Ленинградского горного института; с 1926 г. по

1929 г. – директором Геологического комитета. В

1938 г. расстрелян по ложному обвинению в

антисоветской деятельности. Реабилитирован в

1956 г.

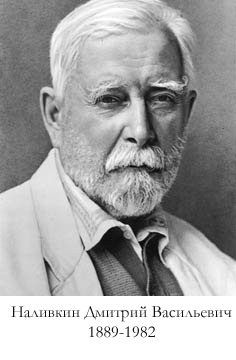

Первым геологом, который мог по личным

наблюдениям составить представление об

устройстве всего Памира, стал Дмитрий Васильевич

Наливкин.

В 1915 г. он отправился из г. Ош, пересек

Алайский хребет у Дараут-Кургана, прошел через

хр. Петра Первого по перевалу Гардани-Кафтар в

верховья р. Оби-Хингоу. Обследовав долины

Арзынга и Оби-Мазара, вышел через пер. Висхарви

к Калай-Хумбу. Перевалом Хобу-Рабат достиг

Тавиль-Дары и вернулся обратно. Из Калай-Хумба

двигался вверх по Пянджу до Хорога. Д.В.Наливкин

первым прошел с вьючными лошадьми по тропе от

Ванча до Рушана, проложенной русскими саперами с

помощью местного населения. Ранее здесь

существовали балконы - овринги, с трудом

проходимые пешком в летнее время. Из Хорога

Д.В.Наливкин вернулся в Ош по Большой памирской

дороге, проходящей по долине Гунта, затем через

перевалы Кой-Тезек, Ак-Байтал, Кызыл-Арт и

Талдык.

Анализ собственных материалов и сведений

предшественников позволил Д.В.Наливкину создать

первую схему строения (тектоники) Памира,

впервые показав на карте изогнутые к северу

полосы преимущественного распространения

относительно молодых осадочных пород верхнего

палеозоя, мезозоя и кайнозоя, а также

чередующиеся с ними полосы преимущественного

распространения более древних сильно измененных

(метаморфических) гнейсов, кристаллических

сланцев, мраморов и магматических пород.

Последующие исследования показали, что в

основных чертах схема Д.В.Наливкина была верной,

хотя со временем дополнялась и изменялась.

Позднее «полосы» стали называть «дугами».

В нескольких пунктах Д.В.Наливкин нашел

окаменелости животных, позволившие установить

присутствие на Памире более древних (девонских)

и более молодых (юрских) пород, чем это было

известно. Он также подробно описал формы

рельефа, возникшие в процессе оледенения,

которое, по его мнению, было двукратным и

разделялось временем существования обширных

озер. Д.В.Наливкин кратко охарактеризовал районы

добычи золота в бассейнах рек Саук-Сай, Арзынг,

Ванч, Язгулем, Кудара и Танымас.

Статья Д.В.Наливкина «Предварительный отчет о

поездке летом 1915 г. в Горную Бухару и на

западный Памир», опубликованная в 1916 г.,

подвела итог исследованиям первого этапа

геологического изучения Памира – этапа поистине

героических путешествий по неизведанной стране,

часто без достоверных географических карт, по

труднопроходимым тропам и по опасным для жизни

балконам - оврингам. Важно подчеркнуть, что все

перечисленные геологи-первопроходцы Памира

являлись петербуржцами. К ним принадлежал и

Д.В.Наливкин, впоследствии продолжавший изучать

Памир.

В самом конце рассмотренного первого этапа в

1916 г. впервые на Памире выполнялись

геологические работы практического характера.

Петроградцы С.И.Миронов и Д.В.Никитин

обследовали коренные (скальные) месторождения

золота в верховьях Мук-Су в долине р. Саук-Сай.

Их направил Геологический комитет по просьбе

Памирского Золотопромышленного Товарищества,

созданного в 1911 г. Было установлено, что

добыча золота, исходя из содержания его в

породах, является рентабельной. Однако, она

трудно осуществима из-за необходимости больших

затрат на проведение дорог в весьма

труднодоступной местности, а также затрат на

организацию водоснабжения и другие мероприятия.

С.И.Миронов, проверяя сведения о добыче золота

путем промывки местным населением, обследовал

долины рек Каинды, Баляндкиик, Танымас.

Результаты работ изложены в Известиях

Геологического комитета за 1917 г. и более полно

в «Материалах по общей и прикладной геологии»

этого комитета, изданных в 1926 г.

Второй этап (1927-1941 гг.)

После десятилетнего перерыва в 1927 г. на Памире

работала Памирская экспедиция Геологического

комитета. Возглавил ее Д.В.Наливкин, который

стал к этому времени заведующим Среднеазиатской

секцией Геологического комитета. Ему помогали

ленинградский геолог Павел Петрович Чуенко и

студенты Ташкентского Среднеазиатского

университета В.И. Попов и Г.Л. Юдин. Геологи

прошли от пер. Кызыл-Арт до оз. Зор-Куль, оттуда

к Ишкашиму, затем по долинам Пянджа, Язгулема и

Ванча к Калай-Хумбу, через пер. Хобу-Рабат и по

долине Оби-Хингоу достигли района Оби-Гарма.

Вдоль указанного пути впервые составлялись

маршрутные геологические карты масштаба

1:420.000, реже 1:210.000. Этим было начато

изучение строения отдельных участков Памира.

Ранее геологическая карта, составленная Я.С.

Эдельштейном и дополненная А.В.Нечаевым и

С.Н.Михайловским, существовала лишь для Дарваза.

Важными результатами 1927 г. явились также

находка П.П. Чуенко окаменелостей древних

(ордовикских) животных, до того на Памире не

известных, и первое обнаружение им остатков

позднепалеозойских гониатитов на Юго-Восточном

Памире. Экспедицией впервые были обнаружены

молодые (юрские и меловые) породы на юге

Северного Памира, впервые на Памире в долинах

Пшарта и Ак-су установлены молодые граниты –

мезозойские или кайнозойские. Результаты работ

группы Д.В.Наливкина и составленные ею карты

опубликованы в 1932 г. в Трудах Всесоюзного

геологоразведочного объединения.

В течение 1928-1931 гг. исследования проводила

первая большая по численности и размаху работ

Памирская экспедиция Академии Наук СССР. Она

была хорошо организована благодаря участию

Геологического комитета (преобразованного в 1929

г. в Главное геологоразведочное управление

Высшего совета народного хозяйства СССР), Совета

народных комиссаров Таджикской ССР и альпинистов

из Общества пролетарского туризма и экскурсий

(ОПТЭ). В 1928 г. работы выполнялись совместно с

немецкими геологами и альпинистами,

представлявшими Общество помощи германской

науке; экспедиция называлась Памирской

высокогорной советско-германской.

Начальниками экспедиции попеременно были

Николай Петрович Горбунов

– управляющий делами Совета народных

комиссаров СССР, в прошлом сотрудник В.И.

Ленина; и

Николай Васильевич Крыленко – верховный

прокурор РСФСР, он же опытный альпинист,

председатель ОПТЭ. Заместителем начальника

являлся сотрудник Академии Наук СССР и

преподаватель Ленинградского политехнического

института геолог Дмитрий Иванович Щербаков. Из

ленинградцев в работах также участвовали геолог

Д.В.Никитин и астроном Я.И.Беляев, изучавшие

Памир в 1916 г., студент Ленинградского горного

института Г.Л.Юдин – член экспедиции

Д.В.Наливкина 1927 г., геолог А.В. Хабаков и

астроном И.Д. Жонголович – преподаватель

Военно-Морской Академии. (Прим. ред. – В

экспедиции участвовал будущий академик

Отто Юльевич Шмидт).

Задачей Памирской экспедиции было исследование

«белого пятна», остававшегося на севере Памира –

труднодоступной высокогорной ледниковой области

с хребтами выше 6-7 км над уровнем моря, лежащей

между верховьями рек Оби-Хингоу, Ванч, Язгулем

на западе и оз. Кара-Куль на востоке, между

Заалайским хребтом на севере и долиной Бартанга

на юге. За 1928-1931 гг. геодезисты - немецкий

Р. Финстервальдер и советский И.Г.Дорофеев –

создали с использованием фотограмметрического

метода географическую карту данной области

масштаба 1:200.000. На карте впервые был показан

самый длинный в мире ледник Федченко (77 км).

Участники экспедиции обнаружили и преодолели

труднейшие перевалы, по которым можно пересекать

ледник Федченко, двигаясь из долин Ванча и

Язгулема в бассейн Танымаса.

Немецкий геолог Л. Нëт составил первую

схематичную геологическую карту ледниковой

области масштаба 1:500.000, а Г.Л. Юдин – первую

аналогичную карту бассейнов рек Кудара, Бартанг

и, частично, рек Язгулем, Мургаб, Кокуй-Бель и

Пшарт. В последнем случае установлено широкое

распространение более молодых (мезозойских)

толщ, чем до сих пор предполагалось, были

выявлены признаки золотого оруденения в долине

Кудары. В 1928 г. А.Н. Лабунцов изучил

месторождение шпинели Кухи-Ляль и нашел еще одно

– Сумджин. В 1930 г. Г.Л.Юдин и А.В. Хабаков

обнаружили на Юго-Западном Памире месторождение

лазурита Ляджвар-Дара, используя рассказы

местных жителей. Оно находится в бассейне р.

Шах-Дара на высоте 4570 м над уровнем моря в

недоступном обрыве скалы. В 1931 г. Г.Л. Юдин

вывез около 5,5 тонн лазурита, собранного в

осыпи. Труды Памирской экспедиции опубликованы в

СССР и в Германии (на немецком языке) в

1930-1932 гг.

Важнейшая роль в изучении геологического

строения и полезных ископаемых Памира

принадлежит Таджикско-Памирской экспедиции

Академии Наук СССР, работавшей в 1932-1936 гг. и

продолжавшей в иных формах работы предшествующей

Памирской экспедиции. В 1932 г. она называлась

Таджикской комплексной экспедицией, в 1937 г.

была реорганизована в Среднеазиатскую

экспедицию.

Начальником Таджикской комплексной экспедиции

(ТКЭ) и Таджикско-Памирской экспедиции (ТПЭ)

оставался Н.П. Горбунов, его заместителем по

научной части – Д.И. Щербаков. Новым явился

широкий размах геологических, ботанических,

зоологических и других исследований,

выполнявшихся не только на Памире, но и во

многих других районах Средней Азии.

Геологические работы возглавлял Д.В. Наливкин, с

1933 г. – А.П.Марковский. Их осуществляли в

составе ТКЭ и ТПЭ главным образом специалисты из

Ленинграда – сотрудники Центрального

научно-исследовательского геологоразведочного

института (ЦНИГРИ). Этот институт стал

преемником Геологического комитета после

нескольких реорганизаций 1929-1932 гг.,

начавшихся, как отмечено выше, преобразованием

Геологического комитета в Главное

геологоразведочное управление. В 1939 г. ЦНИГРИ

был переименован во Всесоюзный

научно-исследовательский геологический институт

(ВСЕГЕИ).

|

|

| Минаев

Александр Степанович 1901-1943 гг. |

Клунников Сергей Иванович |

Основным достижением ленинградцев в составе ТПЭ

на Памире явилась первая его

геологическая карта. Несмотря на мелкий масштаб

– 1:420.000 – она достаточно подробно и

достоверно передавала геологическое строение

Памира. В процессе ее составления был определен

по сборам органических остатков и другим

признакам геологический возраст многих осадочных

пород, выяснена последовательность их

формирования, описаны сложенные ими складки и

рассекающие их разломы. Определен, насколько

было возможно, возраст глубинных магматических

пород и сильно измененных (метаморфических)

пород. Результаты работ ТКЭ и ТПЭ систематически

публиковались в 1933-1938 гг. в ежегодных

капитальных Сборниках-отчетах и в выпусках

Трудов, число которых достигло 100.

1933 год. Таджико-Памирская экспедиция

Все это способствовало пониманию геологического

строения и геологической истории Памира, было

необходимо для выяснения закономерностей

размещения полезных ископаемых, определения мест

и способов их поисков. Геологическая карта

Памира вошла в изданную в 1941 г. под редакцией

А.П.Марковского Геологическую карту центральной

и южной части Средней Азии масштаба 1:750.000.

Тираж ее был подписан к печати 21 мая 1941 г. –

за месяц до начала Великой Отечественной войны.

Готовую к изданию объяснительную записку к этой

карте опубликовать не удалось.

Поиски полезных ископаемых, сопровождавшие

составление геологической карты, дали

существенные результаты. Выявлен

Памиро-Дарвазский золотоносный пояс,

протягивающийся от района Калай-Хумба до

верховьев Саук-Сая и далее к Китаю. К нему

приурочены ранее известные россыпи золота

верховьев Ях-Су и известные коренные (скальные)

месторождения Саук-Сая. Появились предпосылки

для поисков золота на остальной территории

пояса, что подтвердилось выявлением

рудопроявлений золота в долине Фортамбека. Вне

данного пояса были обнаружены россыпное золото

вблизи оз. Ранг-Куль, следы древних выработок на

золото по р. Пшарт. Подтверждена золотоносность

речных отложений Ванча, Язгулема, Бартанга,

Танымаса, но россыпи и коренные месторождения

золота найдены здесь не были.

Река Бартанг

В бассейне Язгулема обнаружены месторождения

кварца (горного хрусталя), оказавшегося

высококачественным пьезооптическим сырьем.

Вблизи пер. Бузтере в Базардаринском хребте

найдены небольшие месторождения оптического

исландского шпата. По р. Башгумбез – россыпь с

минералами монацит и циркон, являющимися сырьем

для добычи тория и циркония. На Юго-Восточном

Памире выявлено более двадцати площадей, где

можно добывать торф для отопления. В

Юго-Западном Памире вблизи известного

месторождения лазурита Ляджвар-Дара найдено еще

одно, а также небольшие месторождения слюды

(флогопит) и талька.

Сказанным не исчерпываются находки геологов ТПЭ,

о других можно прочесть в многочисленных

опубликованных Трудах этой экспедиции. К

сожалению, разработка большинства обнаруженных

месторождений признавалась нерентабельной из-за

их небольших размеров и очень сложных

географических и экономических условий освоения

месторождений на Памире.

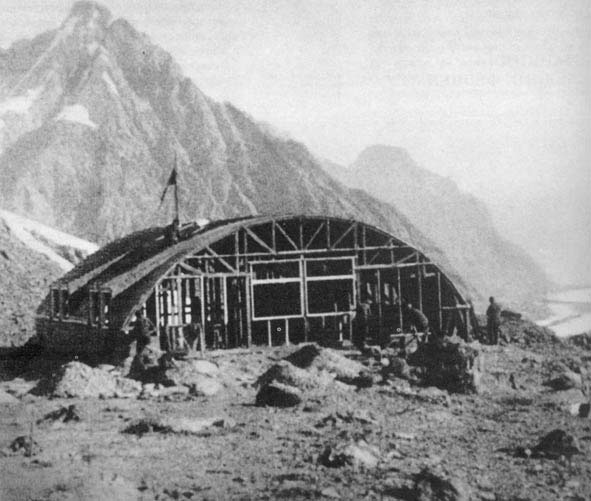

Завершая рассказ о Таджикско-Памирской

экспедиции, надо отметить, что ею построена

круглогодичная высокогорная обсерватория на

леднике Федченко

(Фото); ее топографы во главе с И.Г.

Дорофеевым и альпинисты во главе с Н.В. Крыленко

завершили составление географической карты

труднейшего по доступности Северного Памира.

Альпинист Е.М. Абалаков и начальник ТПЭ Н.П.

Горбунов (Горбунов не дошёл до вершины 200 м –

прим. ред.) 3 сентября 1933 г. впервые поднялись

на высочайшую вершину СССР – пик Сталина

(впоследствии Коммунизма).

Обсерватория на леднике Федченко. 1933 год.

Важнейшей явилась помощь ТПЭ в формировании

местных научных и производственных организаций.

Она способствовала развитию геологической секции

Таджикистанской базы АН СССР, а в 1938 г. часть

сотрудников ТПЭ перешла в созданное Таджикское

государственное геологическое управление,

действующее под несколько раз изменяемыми

названиями до сих пор. Первым начальником

Управления был геолог ТПЭ А.С.Минаев.

Скажем и о трагическом. Н.П.Горбунов был

арестован и погиб в начале 1938 г. (обвинение и

причина смерти не известны). Н.Н. Дингельштедт и

Г.А. Дуткевич расстреляны в ноябре 1937 г. за

якобы совершенные контрреволюционные

преступления. Н.В.Ионин умер в Воркуте

(обвинения и приговор не известны).

М.А.Калмыкова, как жена «врага народа» Г.А.

Дуткевича, находилась в исправительно-трудовом

лагере с 1938 по 1945 г., затем в ссылке до 1955

г. Вернувшись во ВСЕГЕИ, М.А.Калмыкова вновь и

успешно работала, в том числе и на Памире, чему

свидетель автор этих строк.

М.И. Шабалкин, талантливый молодой

исследователь, составлявший геологическую карту

труднодоступного Северного Памира, утонул 1

сентября 1939 г. на переправе через р. Арзынг

(верховья Оби-Хингоу), вместе с упавшим с лошади

рабочим своей геологической партии, которого он

пытался спасти.

Третий этап (1941-1953 гг.)

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945

гг. и после нее – примерно до 1953 г. –

геологические работы на Памире проводились в

сравнительно небольших объемах в связи с

отсутствием здесь крупных месторождений и общим

тяжелым экономическим состоянием СССР. В

верховьях Ванча и Язгулема и в некоторых других

районах Памира осуществлялись добыча и поиски

пьезооптического кварца (горного хрусталя),

необходимого военной промышленности. Их вела, в

основном, ленинградская экспедиция треста № 13.

Вблизи оз. Ранг-Куль добывалось россыпное

золото, на юге Памира ленинградский трест

«Ленгеолслюда» искал слюду. В работах

участвовали сотрудники Таджикского

государственного геологического управления,

ВСЕГЕИ, Ленинградского университета,

Ленинградского Горного института и др.

организаций.

В 1943-1945 гг. Таджикское государственное

геологическое управление возглавлял Павел

Дмитриевич Виноградов, много работавший, как

сказано выше, на Памире. В 1945 г. он вернулся в

Ленинград во ВСЕГЕИ, в 1951 г. стал заведующим

отделом геологии и полезных ископаемых Средней

Азии этого института.

После Великой Отечественной войны во ВСЕГЕИ было

возобновлено начатое в конце 30-х годов

составление Государственной геологической карты

СССР масштаба 1:1.000.000, издаваемой отдельными

листами с объяснительными записками, поясняющими

содержание карты и заключающими краткие сведения

о полезных ископаемых территории данного листа.

Карта имела значение официального

государственного документа, используемого при

планировании геологических работ, при

организации горнорудных предприятий и т.п. В

1947 г. ВСЕГЕИ издал Государственную

геологическую карту листа J-42

(Сталинабад), автором которой был А.П.Марковский

при участии Н.Н.Бобковой. Карта включала

западную часть Памира. В 1951 г. опубликована

Государственная геологическая карта листа

J-43 (Памир),

охватившая остальную территорию Памира. Составил

ее во ВСЕГЕИ А.П.Марковский, редактор –

сотрудник института П.К.Чихачев.

Завершая рассказ о ленинградцах - памирцах

времени 1941-1953 гг., мы должны поклониться

памяти погибших защищавших на фронтах нашу

страну Александра Степановича Минаева (первого

начальника Таджикского геологического

управления) и Сергея Ивановича Клунникова –

активного участника организации этого

управления.

Четвертый этап (1954-1973 гг.)

Этот этап характерен резким усилением работ по

изучению геологии и месторождений Памира. Он

совпадает со значительным расширением

аналогичных работ во всех регионах Советского

Союза, последовавшим за постановлением Совета

Министров СССР от 17 мая 1954 г. В нем одной из

главнейших задач геологов страны называлось

планомерное комплексное ее изучение путем

составления геологических карт, сопровождаемое

поисками полезных ископаемых. Официальными

государственными документами теперь стали

вышеупомянутая карта мелкого (миллионного)

масштаба, к которой была добавлена карта

среднего масштаба - 1:200.000. Последняя -

издавалась полистно комплектами, включавшими

геологическую карту, карту полезных ископаемых и

объяснительную записку. Эту работу, требующую

усилий огромного числа специалистов, проводили в

СССР, главным образом, сотрудники местных

геологических организаций. Ленинградский ВСЕГЕИ

осуществлял методическое руководство созданием

карт и апробацию их качества во время приемки

комплектов к изданию. При этом геологи ВСЕГЕИ

нередко участвовали в составлении карт.

На Памире геологическую съемку и поиски масштаба

1:200.000 выполняли, в основном, сотрудники

Таджикского государственного геологического

управления, в котором в 1953 г. была создана

Памирская геологоразведочная экспедиция, имевшая

постоянные базы вблизи Мургаба и Хорога (кишлак

Поршнев). Работы проведены с 1953 г. по 1965 г.;

18 комплектов Государственной карты масштаба

1:200.000, охватывающих Памир, опубликованы в

1963-1978 гг. Важные исследования научного

характера осуществляли также сотрудники

Института геологии АН Тадж. ССР.

Ленинградские геологи участвовали в съемке и

поисках. Автором двух комплектов стал

Н.Г.Власов, изучавший Северный Памир (Дарваз) с

1953 по 1960 гг., являвшийся в это время

студентом, аспирантом и преподавателем

Ленинградского университета и одновременно (с

1951 г.) сотрудником Таджикского геологического

управления. В 1962 г. он перешел во ВСЕГЕИ.

Автором другого комплекта был Г.Г.Мельник,

переехавший в 1963 г. из Ленинграда в

Таджикистан, работавший в Памирской экспедиции.

Позже он возглавил промышленный отдел

Горно-Бадахшанского областного комитета

Коммунистической партии СССР.

Редакторами большинства комплектов

двухсоттысячной карты Памира, призванными научно

руководить составлением комплектов и

способствовать повышению их качества, стали

ленинградцы, знавшие Памир по личным

исследованиям. Главным редактором Памирской

серии, объединяющей данные карты, был

П.Д.Виноградов; после его смерти в 1964 г. –

Н.Г.Власов. Оба они являлись кураторами

Министерства геологии СССР по геологической

съемке и поискам на Памире – специалистами,

уполномоченными помогать геологам в проведении

полевых работ, в обработке материалов и

контролировать качество результатов.

Параллельно с геологической съемкой и поисками

геологи Ленинграда осуществляли разнообразные

исследования.*/

В 1957-1960 гг. сотрудники ВСЕГЕИ проводили

поиски месторождений урана в Юго-Восточном

Памире под руководством Н.К. Морозенко. В

результате найдены два рудопроявления урана и

составлена прогнозная на уран карта

Юго-Восточного Памира масштаба 1:200.000, с

помощью которой геологи Памирской экспедиции

впоследствии обнаружили многочисленные точки с

повышенной концентрацией урана в породах.

Месторождения, годные для разработки, не

установлены.

В 1959 г. и 1966 г. был издан капитальный «Том

XXIV. Таджикская ССР»,

входящий в серию «Геология СССР» и состоящий из

двух книг с приложением карт. В нем подробно

рассмотрены сведения о геологии и полезных

ископаемых Таджикистана, в том числе Памира.

Авторы – геологи Таджикистана и Ленинграда,

редакторы тома – А.П.Марковский и Ю.А.Лихачев.

В 1960-1965 гг. сотрудники ВСЕГЕИ Н.Г.Власов и

Г.В. Гниловской изучали древнейшие

кристаллические породы Северного Памира и их

границы с более молодыми образованиями.

Исследования велись в помощь геологической

съемке, результаты отражены в изданных

комплектах Государственной геологической карты

масштаба 1:200.000 и в статьях. Геолог ВСЕГЕИ

Б.Я. Хорева в 60-х годах исследовала

кристаллические породы Южного Памира, полученные

материалы вошли в аналогичные комплекты карты и

охарактеризованы в публикациях.

В течение 1964-1969 гг. геологи и геофизики

ВСЕГЕИ провели уникальные комплексные

исследования глубинного строения земной коры

Тянь-Шаня и Памира, впервые при этом выясняя

связи элементов глубинного строения с

конкретными геологическими структурами,

наблюдаемыми на земной поверхности. Научным

руководителем был Ю.И.Сытин, полевые работы

возглавил Н.Г.Власов. Одновременно составлялись

геологические и геофизические разрезы по одним и

тем же линиям.

По нескольким маршрутам был пройден Тянь-Шань,

но особенно много разрезов составлено на Памире.

Западный разрез прошел по долине Оби-Хингоу,

затем через пер. Хобу-Рабат к Калай-Хумбу и по

долине Пянджа до Ишкашима. Центральный – от

Дараут-Кургана в Алайской долине, через пер.

Терс-Агар, по леднику Федченко, долинам Танымаса

и Кудары, Усойский завал Сарезского озера, оз.

Яшиль-Куль и через пер. Тагаркаты к границе с

Афганистаном. Восточный разрез – от Сарыташа в

Алайской долине через пер. Кызыл-Арт, оз.

Каракуль, пер. Акбайтал, г. Мургаб и вблизи оз.

Салангур к афганской границе. Кроме того,

выполнены профили, связывающие основные разрезы.

Значительные работы выполнены сотрудниками

Ленинградского государственного университета.

Профессор Н.М.Синицын изучал в 1956 г. строение

северной окраины Памира. Результаты изложены в

статье «Северо-Памирский краевой разлом»,

опубликованной в 1959 г. Доцент Б.П.Бархатов в

1955-1960 гг. продолжил начатое во время Великой

Отечественной войны исследование геологического

строения Памира, работая совместно с геологами

Памирской экспедиции Таджикского управления. В

1963 г. он стал профессором университета и

опубликовал книгу «Тектоника Памира», остающуюся

до сих пор единственной комплексной сводкой

материалов по Памиру. Студент, затем аспирант и

доцент, М.С. Дюфур с 1955 г. участвовал в

геологической съемке и других работах в

Центральном и Юго-Восточном Памире, проводимых

Памирской экспедицией.

В 1971-1974 гг. сотрудники ленинградского

Института геологии и геохронологии докембрия АН

СССР В.А. Глебовицкий (руководитель), Г.М.

Другова, Ю.В. Миллер, Н.И. Московченко,

И.С.Седова и др. исследовали метаморфические

породы Юго-Западного Памира, а в 1974 г., кроме

того, вместе с М.С. Дюфуром – метаморфические

породы и граниты Музкольского хребта. Группами

М.С. Дюфура и В.А. Глебовицкого опубликованы

пять монографий, в которых рассмотрены спорные

весьма сложные проблемы определения возраста и

характера внутреннего строения метаморфических

образований, предложены новые варианты решения

этих проблем.

С 1969 по 1975 гг. в юго-западной части Памира

работали геологи ленинградской Комплексной

разведочно-добычной экспедиции № 121 Всесоюзного

6-ого производственного объединения Министерства

геологии СССР. Выполнялись разведка и

опытно-промышленная эксплуатация месторождения

лазурита Ляджвар-Дара и месторождения ювелирной

шпинели Кухи-Ляль.

К сожалению, и этот этап изучения Памира

ознаменовался трагедией. В верховьях р. Гунт,

вытекающей из оз. Яшиль-Куль, возвращаясь из

маршрута, 28 июня 1966 г. утонул участник

геолого-геофизических работ молодой способный

геолог ВСЕГЕИ Г.В. Гниловской, успевший внести

существенный вклад в изучение Северного Памира.

Пятый этап (1974 – 90-ые годы)

В это время на Памире на отдельных перспективных

площадях проводились геологическая съемка и

поиски полезных ископаемых крупного, 1:50.000,

масштаба; разведывались месторождения. Работы

выполняли сотрудники Памирской и других

экспедиций Управления геологии Таджикской ССР.

Вместе с тем, Управление приступило к созданию

геологических карт и карт полезных ископаемых

всей территории Республики с целью анализа

накопленных сведений. ВСЕГЕИ участвовал в этих

исследованиях, осуществляя и другие обобщения,

касающиеся Памира.

Продолжая периодически повторяемое обобщение

материалов по территории СССР в виде составления

и издания комплектов новой серии Государственной

геологической карты масштаба 1:1.000.000, ВСЕГЕИ

подготовил комплект листа J-(42),(43)

– Новабад, охватывающего Памир. В комплект вошли

карты дочетвертичных образований, четвертичных

отложений и полезных ископаемых. Они изданы в

1989 г., объяснительная записка к карте полезных

ископаемых - в 1992 г. Объяснительная записка к

остальным картам осталась не опубликованной.

Ответственный редактор комплекта Н.Г.Власов;

редакторы отдельных карт сотрудники ВСЕГЕИ Б.А.

Борисов, Н.Г. Власов, К.Б. Ильин, Н.Н. Марочкин.

Совместными усилиями Управления геологии Тадж.

ССР и ВСЕГЕИ к 1984 г. создан комплект

«Геологическая карта Таджикской ССР и

прилегающих территорий масштаба 1:500.000» (гл.

редакторы Н.Г. Власов и Ю.А. Дьяков, заместитель

Э.С. Чернер). Он охватывает весь Таджикистан и

сопредельные части Узбекистана, Киргизии,

Туркмении, Афганистана, Пакистана, Индии, Китая.

В комплект входят геологическая карта с

геологическими разрезами, построенными с

использованием вышеупомянутых

геолого-геофизических материалов ВСЕГЕИ до

глубины 15 км ниже уровня моря, схемы

районирования по типам стратифицированных и

интрузивных пород масштаба 1:1.000.000, таблицы

стратиграфических разрезов и интрузивных

образований всех 205 выделенных районов. Карты и

схемы изданы в 1989 г., таблицы в 1991 г.

Комплект является справочником по вопросам

геологического строения Памира и сопредельных

площадей, включающим сведения, имевшиеся на

момент развала СССР. Он построен по методике,

разработанной во ВСЕГЕИ Н.А.Афоничевым и

Н.Г.Власовым, использованной при создании под их

редакцией комплекта «Геологическая карта

Казахстана и Средней Азии масштаба 1:1.500.000»

(1981-1984), включающего территорию Памира.

В конце 80-х и в начале 90-х годов

метаморфические породы Южного Памира вновь

изучали сотрудники ленинградского Института

геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) АН

СССР и Ленинградского государственного

университета (ЛГУ). На Юго-Западном Памире их

исследовали А.Б. Львов и Т.А. Мыскова (ИГГД).

Исследовалась также возможность определения

возраста метаморфических пород Музкольского

хребта и прорывающих их гранитов с помощью

изотопных методов.

В последние десятилетия геологи ЛГУ М.С. Дюфур,

А.А. Золоторев, А.Б. Кольцов, М.С. Порицкий

выясняли условия образования месторождений

камнесамоцветного сырья (благородного скаполита,

кордиерита и корунда), находящихся в

метаморфических толщах Музкольского хребта.

Итак, в течение первых 70 лет, начиная с 1877 г.

и включая время Великой Отечественной войны,

ведущая роль в познании геологического строения

Памира и его полезных ископаемых принадлежала

ленинградцам. Помимо получения практических

результатов в виде построенных геологических

карт и обнаруженных полезных ископаемых, ими

была создана школа среднеазиатских геологов,

успешно трудившихся не только на Памире. В

дальнейшем центр тяжести геологических работ,

проводящихся на Памире, переместился в

Таджикистан. Ленинградцы продолжали активно

участвовать в них, являясь соисполнителями или

научными руководителями работ, либо выполняли

самостоятельные исследования и важные обобщения.

Можно уверенно сказать, что подобного большого

вклада в изучение геологического строения и

полезных ископаемых Памира не внесли

периодически работавшие здесь геологи Москвы,

Киева, Новосибирска и других городов России и

СССР.

Завершая статью, не могу не сказать следующее. В

течение 40 лет я почти каждый год вел в

Таджикистане, главным образом на Памире, полевые

работы длительностью 1-4 месяца. Постоянно

приходилось общаться с местными жителями и с

руководителями государственных, партийных,

пограничных и других организаций. Я всегда

встречал дружеское участие и получал помощь,

которая оказывалась искренне и по возможности

безвозмездно. «Ты государственный человек», -

говорили мне. Тоже самое рассказывали товарищи

по геологическим работам. Мы чувствовали себя,

как дома в своей семье. Большое спасибо людям

Памира! Очень жаль, что семья наша распалась.

Здесь и далее сведения из книги

«Репрессированные геологи», изд. 3-е,

М.-СПб., 1999.

Здесь и ниже использованы сведения,

предоставленные: по поискам урана

С.И.Щукиным, по работам Ленинградского

университета и Института геологии и

геохронологии докембрия М.С. Дюфуром, по

разведке месторождений лазурита, шпинели

и турмалина Л.Ф. Булавко. Автор статьи

весьма им признателен.

|