ВОСПОМИНАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ…

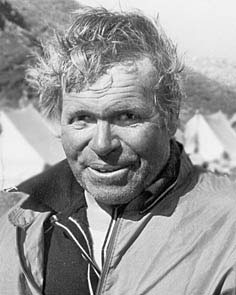

Жирнов

Виктор Васильевич, Жирнов

Виктор Васильевич,

МС СССР, Заслуженный тренер РСФСР

Сегодня 2000 год. Ушли в историю годы, которые

были посвящены любимому занятию - альпинизму.

Почему-то только сейчас у подрастающего

поколения возникли вопросы - как этот самый

альпинизм воспринимался нами в прежнее время.

Сейчас молодые понимают, что он был каким-то

убогим…! Чтобы хоть частично изложить о том

времени постараюсь представить свое впечатление

о послевоенном альпинизме.

Был 1949 год. Я работал на заводе ГОМЗ и,

конечно, вечером учился. На заводе знакомился с

Вадимом Зубаковым. Он уже был один

раз в альплагере и сагитировал меня поехать в

горы.

Так началась моя альпинистская биография. Мы

попали в лагерь «Родина», и уже с тех пор

вместе, а иногда раздельно, ежегодно летом

уезжали в горы. Мы вместе прошли почти все

маршруты Домбая, Узункола. Сходили на Эльбрус и

к 1959 году выполнили нормы «Мастеров спорта»,

окончили школу инструкторов.

Но ранее вокруг нас образовалась небольшая

группа молодежи и нас «подобрали» старшие,

опытные альпинисты. Среди молодых оказались

Смирнова Тамара, Константинов Володя, Кальц Лев,

Батова Люся. А из опытных людей того времени нам

довелось познакомиться с Дубининым Б.Н.,

Ерошиным И.А., Белостуковым А. Они были

москвичами. В дальнейшем мы подружились с

командой ЦСК, где были Губанов Ю.Н.,

Некрасов В.П. (На нашем сайте см.

cтатью

С. Пимкина – «НЕКРАСОВ

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (1928-1995)», опубликованную

в 2002 г. во 2-ом томе книге «Альпинисты

Северной столицы»), Давыдов В., и Павлюк Ю. С

ними строили уже серьезные планы. Со своими

сверстниками начали выезжать и в другие районы

Кавказа, где еще не было альпинистских лагерей.

А с опытными спортсменами мы пытались сходить на

хорошую гору. Так в наши планы в 1954 г. попал

маршрут на Восточный Домбай из ущелья Бу-Ульген

и далее траверс Главного Домбая и спуск с

Западной вершины на Домбайский перевал. Однако

по ходу подготовки планы были изменены, т.к. Ю.

Павлюк заболел ангиной. А лагерь “Молния”, где

работали

Кропф Ф. и

Галустов уже подготовили маршрутный

лист на наш маршрут и хотели выйти на один день

раньше нас.

В конечном счете, они отстояли свое право идти

первыми и Рокотов П.Е. выпустил группу

Галустова, а нашу – вслед на следующий день.

Этот эпизод показал нам, что мы не являемся

признанными специалистами. Нас можно обходить с

любой стороны. Руководили подобными решениями

уполномоченные Спорткомитета. Они были наделены

властью. Они позволяли нас выпускать на маршрут

или запрещать выход. Но с ними приходилось

считаться. Мы прошли этот маршрут за 6 дней (1954

год. Чемпионат СССР по классу

траверсов,

2-3-е места.

Траверс

вершин массива Домбай-Ульген с востока.

Команда

Советской Армии и ДСО «Красная звезда»: В.

Давыдов, Б. Дубинин,

В. Жирнов, В. Некрасов, В. Зубаков).

А Галустов прошел вторым за нами за 8 дней. Но

на Чемпионате наша команда поделила 2-е и 3-е

место. Но самое удивительное, что жетоны выдали

команде Галустова, а 3 жетона в нашей команде

выдали Дубинину Б.И., Некрасову С.П., и Давыдову

В. Нам же с Зубаковым дали только дипломы за 2-е

и 3-е место. Медали за 4-е место выдали команде

Солодуева. Награждение ленинградцев не вошло в

протоколы. Это документально отражено в

ежегоднике “Побежденные вершины”.

Несмотря на все невзгоды, мы продолжали ходить,

посещать новые районы и работали инструкторами в

альпинистском лагере “Красная звезда” в Домбае.

Если теперь посмотреть на события того времени,

то мы застали период развития (или возрождения)

альпинизма послевоенных лет. Сейчас мы

вспоминаем этот период - как романтический

альпинизм.

Были профсоюзные альплагеря, путевки в разные

районы гор. Была школа инструкторов, были

инструктора. Учебная часть планировала наши

спортивные и учебные подвиги. Жизнь в альплагере

была бурной. Мы имели возможность общаться с

большим количеством интересных людей. Это были

москвичи, и представители других городов и,

конечно ленинградцы.

В дальнейшем мы подружились с командой киевлян,

где руководил Овчаров В.В., а в 1957 году попали

на сбор МГУ и МВТУ в Безенги. Этот сбор для

многих из нас стал переломным моментом в

альпинистской биографии. После траверса

Безенгийской стены, потянуло в новые

неизведанные районы, а в 1958 г. в Ленинграде

стала готовиться первая ленинградская

самостоятельная экспедиция на Памир.

Сначала там планировалось участие опытных

альпинистов. К моменту отъезда команда здорово

помолодела. Руководителем экспедиции был Б.

Бердичевский. Начальником штурмовой группы -

Белавин Н.И., затем там были

альпинисты, имевшие опыт высотных восхождений -

это

Иванов Д.,

Якушкин В.,

Потапов Виктор. Остальные шли на

высотное восхождение впервые: Воробьев В.,

Зубаков В.Г., Жирнов В.В., Дьяконов,

Шевченко Юра, Кораблев Женя.

Так началась экспедиция, которая имела

особенность: не планировалось перемещение на

вертолете - весь путь, примерно 240 км, нужно

было прийти пешком с караваном лошадей, которых

мы купили на погранзаставе. Опыт кавказских

восхождений сказался на планах экспедиции. План

«макси» - подняться на пик Патриот, перейти по

гребню на пик Молотова (теперь это пик России),

затем на пик Правды. Далее - пик Коммунизма -

спуск на Памирское фирновое плато и через пик

Куйбышева на пик Беляева!

Но этот план продержался до тех пор, пока мы не

увидели пик Патриот (6500 м) и пик России (6952

м). Тогда остался план - пик Коммунизма с пика

Беляева, по новому пути и спуск не на фирновое

плато, а по первоначальному пути подъема.

Позднее оказалось, что и этого вполне

достаточно. Ведь мы шли на эти горы с опытом

кавказских восхождений и многого не знали. Наше

снаряжение не было рассчитано на условия,

которые мы встретили на высоте более 6200 м. А

само восхождение заняло с 13 августа по 2

сентября. К этому времени продукты закончились,

а еще нужно было проделать весь путь вниз по

ненаселенным местности более 200 км.

Эта экспедиция была для каждого не то чтобы

уроком - это была школа! Все ее ошибки и

просчеты анализировались много раз. Извлечен

опыт и хотелось передать его следующему

поколению. Но это уже происходило позднее, когда

пришлось работать в школе инструкторов. К тому,

что познали мы, всегда прилагалась оценка

старшего поколения альпинистов. Сбылось

высказывание

Е. Белецкого, что несовершённое

восхождение или совершённое с большими

просчетами и трудностями, имеет большее

воспитательное значение, чем совершённое в

нормальных условиях. Он говорил, что такие

экспедиции, как наша, после обсуждения всех

событий и анализа вносят более высокий вклад в

практический опыт альпиниста - в каждого из нас.

На себе лично я это очень почувствовал, работая

в школе. Всякий раз, обсуждая проблемы практики

восхождений с курсантами, неоднократно

вспоминались наши организационные ошибки.

После таких испытаний дальнейший путь в

альпинизме несколько изменился. Всю зиму

1958-1959 пришлось восстанавливаться. К лету уже

появились планы новых восхождений. Хотелось

поехать в Талгар. Стали готовиться к сбору на

стадионе ГОМЗА, но к началу сезона появилась

возможность поехать в Безенги. Там открылся

новый лагерь и мне предложили возглавить учебную

часть. Так начались сборы в Безенги, которые

позднее стали традиционными. С этого времени на

протяжении 25 лет сборы были «спортивной» школой

ленинградских альпинистов. Ими всегда руководил

кто-нибудь из «Труда». Вначале - Гаврилов, затем

Д. Хейсин, В. Зубаков, А. Варжапетян

и др. Главным было - самостоятельные

восхождения. Первооткрывателями новых маршрутов

всегда была команда

Чуновкина Г.А. –

Солонников Влад.,

Пугачев А. ,

Антоновский Д., Финогенов). Им

доверялись самые трудные маршруты, от них я

получал самую полезную информацию о районе и о

маршрутах. Так приобретался опыт восхождений и

руководства работой спортивного лагеря.

Освоение района Безенги продолжалось до 1967

года. Затем настало время сменить начальника

учебной части. Я уехал в альплагерь «Ала-Арча».

В Безенги начучем был назначен Мартынов И.А.,

которого затем сменил Чернов Слава, но

ожидаемого совершенствования не получилось… и их

сменил москвич - Кудинов И.Б. Он пользовался

большой поддержкой московских руководителей. А

это говорило о многом.

В период 1959-1966 гг. ленинградскими сборами

были пройдены все классические маршруты района.

Совершено много первопрохождений. Был накоплен

богатый материал по маршрутам. Самыми

популярными маршрутами стали восхождения на

Шхару, Джангитау, Гестолу, Ляльвер и на весь

траверс Безенгийской стены. Много групп ходило

на Каштан-Тау, Мижирги, пик Тихонова и др.

Такие восхождения закладывали прочную основу

опыта восходителей следующего поколения

ленинградцев, при освоении районов Фанских гор,

Центрального Памира и Тянь-Шаня. Можно уверенно

говорить о том, что восхождения в районе Безенги

воспитали целое поколение ленинградских

альпинистов способных самостоятельно решать

любые проблемы восхождений в различных классах.

Что же касается лично меня, оставшись без

сложного, но хорошего района, я оказался в школе

инструкторов. Правда, перед этим поработав зимой

в горнолыжном лагере.

К 1973-1974 годам, поработав в КСП и в школе

инструкторов, был приглашен в 1977 г. работать

начальником школы инструкторов. Состояние школы

к этому времени переживало упадок. Она себя

изжила в районе Приэльбрусья. Я согласился

работать в школе инструкторов при условии, что

она будет переведена в район Безенги. Многие

друзья-альпинисты и московское руководство

уверяли меня, что этот район неудобен и опасен

для школы, но я знал его и настоял на переводе

школы.

К этому же времени в Безенги сложилась тяжелая

обстановка. Работа с огромным количеством

разрядников в этом районе неудобна - район

большой, но маршрутов мало и они сложные. В 1976

г. в лагере 9 аварий. Надо было что-то делать.

Искать выход.

Школа инструкторов помогла упростить эту

проблему. Лагерь стал работать на 30 дней

дольше, разрядников в лагере стало меньше. Школа

работала по своим планам не мешая лагерю. И так

продолжалось до 1986 года. Пока не начали

рушиться все привычные, устоявшиеся традиции, то

есть началась перестройка. У чиновников в ВС ДСО

профсоюзов, которым принадлежали лагеря, с

подачи Управления альпинизма, где появился С.А.

Тер-Григорян родилась идея - вернуть школу в

Приэльбрусье, в альплагерь «Эльбрус», и сделать

из ее базе УМЦ (Учебно-методический центр

инструкторов альпинизма).

Для меня было понятно, что эта идея, рожденная в

кабинетах Управления альпинизма, не

жизнеспособна и работать в этой системе нельзя.

Тогда же я предсказал, что система УМЦ

развалится через два года. Продержалась она -

1,5 года и начались склоки… Огромный штат школы

разбежался. Да и альплагеря стали перерождаться

в непонятные учреждения. Так наступило время,

которое мы имеем сегодня.

Современный альпинизм во многом отличается от

того, что мы имели в наши лучшие годы. Нужно

постараться сохранить лучшее из того, что дали

нам горы. Мы пережили романтический альпинизм

послевоенного периода.

Нам довелось участвовать в восстановлении лучших

традиций довоенного и военного альпинизма. Наше

поколение освоило много новых горных районов и

маршрутов восхождений на Кавказе, Памире и

Тянь-Шане. Но мы видим как мало теперь

альпинистов, и у них нет руководителей.

Сегодня нужно найти путь восстановления

утраченных традиций - теперь уже Российского

альпинизма. Нужно найти новые формы подготовки

(начального звена) начинающих альпинистов. Нужно

восстановить подготовку инструкторских кадров.

Нужно выработать нормальные правила безопасного

занятия альпинизмом и выполнять их. Необходимо

оглянуться на прошлое и взять из него лучшие

традиции и правила. Нужно лишить бюрократию

возможности кормиться около альпинизма. Нужно

добиваться того, чтобы альпинизм был массовым

видом спорта и воспитания молодежи.

А нам – старому поколению альпинистов - остается

надеяться, что так это и будет. Но для этого

потребуется силы, желание и некоторое время.

|